B種接地の接地抵抗値は、一線地絡電流から求められますが、接地抵抗値以下なら何オームでもいいのかというとそうではないようです。

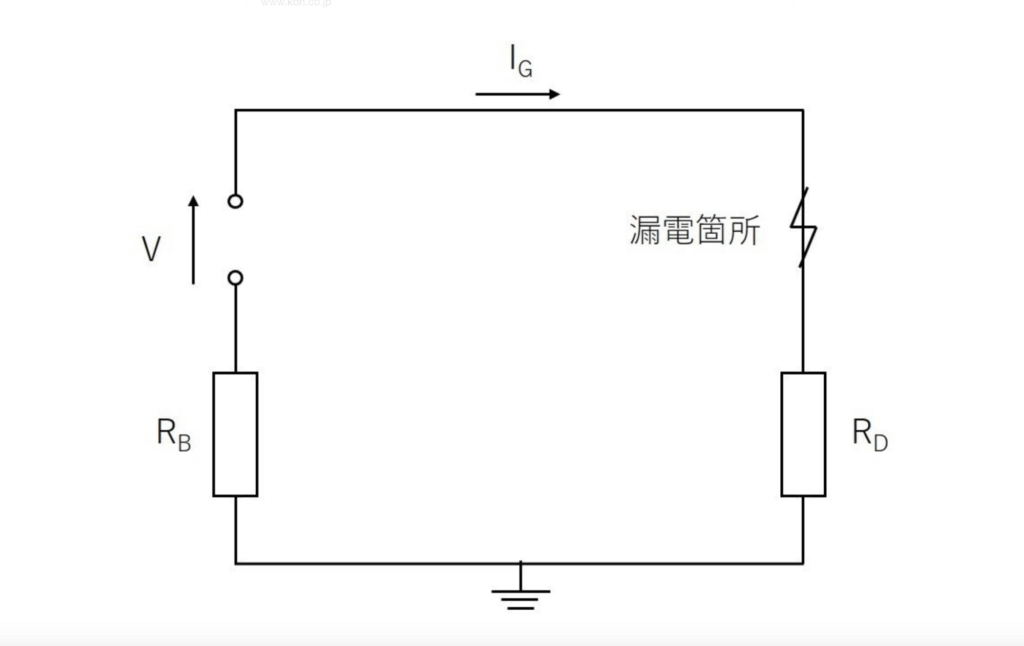

低圧の機器で漏電している場合、漏電電流は下の図のようにD種接地から大地を通り、B種接地を通って電路に戻ります。

そのため、漏電箇所にはB種接地抵抗とD種接地抵抗の分圧がかかります。

漏電箇所に人が触れ、感電したときのことを考えると、

漏電箇所の電圧が下がるよう、D種接地の分圧が低くなるようにする必要があります。

つまり、B種接地抵抗値を大きくして、相対的にD種接地抵抗値を小さくすることで、

漏電箇所の電圧を低くできます。

この視点で考えれば、B種接地は計算値以下にしつつ、なるべく高いほうがよいということになります。

ただし、接地には地絡検出という目的もあります。

地絡継電器や漏電遮断器で地絡電流を検出する場合、地絡電流が大きいほうが検知しやすい。

つまり、接地抵抗値の和が小さい方が高感度に検知できます。

B種接地抵抗値は、やみくもに小さくするのではなく、地絡検知と感電のリスクの両方を考えて検討する必要があります。